Weil ich immer mal wieder über Beiträge wie diesen hier stolpere.

Weil ich dann regelmäßig das Gefühl habe, dass die Attitüde gegenüber diesem ganzen Internet-Social-Media-Dingsda so völlig falsch ist, dachte ich mir, dass wenn ich schon ein Blog habe… dass ich das ja auch mal nutzen könnte.

Das klassische U-Bahn-Beispiel

In der U-Bahn starren alle auf Ihr Smartphones.

Gern gelesener „Vorwurf“, ist ja auch wahr. Natürlich, alle nicken zustimmend. Starren ja schließlich auch alle auf Ihr Smartphone. Keine soziale Interaktion mit den anderen, keiner liest mehr Zeitung oder gar ein Buch. Schlimmschlimm.

Nun bin ich alt genug, mich noch daran erinnern zu dürfen, was man damalsTM so gemacht hat. Damals, vor Smartphones, sogar vor Gameboys.

Man saß halt so herum. Der eine oder andere hatte einen Walkman-Kopfhörer auf den Ohren. Heute hört man eben Musik aus dem Smartphone und die Kopfhörer haben Namen.

Und ich verstehe die moralisch-gesellschaftliche Relevanz hier wahrscheinlich einfach nicht, aber für mich ist das quasi dasselbe – nur praktischer.

Der andere oder die Eine las in irgendwas aus Papier. Nun kann man von mir aus noch kritisieren, dass Zeitungen und Bücher damals viel höherwertiger waren, als das was unsereins heute so zu lesen bekommt. Aber ehrlich gesagt war die Presse damals auch nur selten so gut, wie einige es sich heute wünschen. Es fehlten einfach Alternativen.

Hat hier jemand „Alternativlos“ gemurmelt?

Und ja, ich lese weniger Bücher als früher. Aber wenn ich in der U-Bahn Bücher lese starre ich (hier bitte je nach Position die Stirn runzeln) auf mein Smartphone.

E-Books und so.

Und ganz ganz ganz unter uns: In den 80ern haben wildfremde Leute – wenigstens in Hamburg – auch eher sehr selten angefangen sich zu unterhalten, weil sie in der U-Bahn zufällig nebeneinander sitzen durften.

Doppelleben on-/offline

Führen wir nämlich. Online sind wir wer, offline eher weniger. Oder so.

Wir teilen hier – also hier online – Dinge, die eigentlich keine Sau interessieren. Fotos von unserem Essen zum Beispiel. Selfies mit irgendwie gestelltem Inhalt, und überhaupt vor allem das, was den Eindruck erweckt, dass unser Leben aus Höhepunkten besteht, heißt es da.

Wenn ich mich in meinem „Netzwerk“ so umgucke, ist das mit den Höhepunkten so eine Sache.

Am Wochenende gehen viele von uns (ja, wirklich, fast alle) zum Fußball. Also raus, an die frische Luft. Und die, die nicht hingehen, gucken es vielleicht im Fernsehen. Und danach gehen einige – oder andere – mal Abends raus. Oder gucken halt Schlag den Raab oder den Tatort. Und sonst sitzen wir halt in unseren Büros oder Zimmern, machen, was man eben so macht, tagsüber.

Was man auch früher so machte.

Und nebenher freuen wir uns darüber, dass wir für 3 Minuten rausgucken können, mehr sehen können, als den Innenhof des Bürohochhauses, dass wir für 3 Minuten mit Bekannten, Freunden, Kontakten klönen können.

Über die kaputte Kaffeemaschine, das mistige Wetter, die nervige Telefonanlage oder das Leben als solches.

Höhepunkte? Das meiste sind wohl eher Tiefpunkte. Und das weiß auch jeder von uns. „Sitze mit Migräne am Schreibtisch, krieg nix zustande. Will auf’n Arm.“

Und – das ist jetzt total überraschend – die meisten von uns reden trotzdem noch mit ihren „offline“-Kollegen, ganz ohne dabei auf das Smartphone zu starren.

Und jetzt wird es wirklich krass: Einige Kollegen sind auch bei Facebook und dann kommt es vor, dass wir persönlich über da geteilte Links, Ansichten oder sonstwas reden. Ganz oldschool, sozusagen.

Die große Illusion

Außerdem ist dieses Online-Ding ja alles nur eine große Illusion. Wir sehen von unserem Online-Umfeld nämlich nur das, was sie uns mitteilen wollen. Nur die gelungenen Küchenexperimente, nur die hübschen Fotos, nur die Erfolge.

Erstens und überraschenderweise ist das doch im direkten RL-Kontakt exakt wie beschrieben. Nehmen wir einfach mal „Bekannte“ – die erzählen mir ziemlich selten, dass sie gerade gestern Genitalherpes hatten. Oder in einer schlimmen Lebenskrise sind. Eigentlich eher gar nicht.

Gute Freunde vielleicht. Aber wie viele gute Freunde hat Mensch so zeitgleich? Zwei? Drei? Vielleicht Fünf? Und wo steht eigentlich, dass man in diesem Online keine guten Freunde kennenlernt?

Iin meinem Umfeld erzählen es online dann übrigens auch weniger gute Freunde.

Weil viele sich online eher trauen, weil dieses Distanz-Ding zwischen uns es einfach auch leichter macht sich zu öffnen.

Und weil das da so viele tun, ist es für andere auch leichter. Weil das so viele tun, ist es zudem ja auch noch so, dass man sich näher kommt.

Weil man plötzlich die Untiefen von anderen kennt. Nicht von allen, aber von einigen. Von denen, die sich einbringen. Vertrauensvorschuss und so.

Illusion? Ja, bestimmt, ich kriege online nur das mit, was andere mit mir teilen wollen. Aber irritierender Weise teilen ganz viele ganz viel mit mir. Wollen teilen. Und zwar nicht nur Essensfotos und „Höhepunkte“.

Endloses chatten

Also wenn man sich nicht quasi zwei Tage, nach dem man sich online kennenlernte mindestens anruft, ist alles Mist.

Weil chatten zeitaufwändig ist. Und – siehe oben – die große Illusion. Weil wir gar nicht wirklich das Gegenüber kennenlernen, sondern nur ein Zerrbild, durch einen Instagram-Filter.

Auch hier wieder: Was man beim Chatten so alles nebenher mitbekommt. Voneinander, übereinander. Bis sich „in Echt“ so viel Vertrauen aufbaut, dauert es viel länger. Weil man von Anfang an viel mehr zu verlieren hat. Jemanden in meinem Chatnetzwerk, den ich lose kenne, kann ich evtl. durch komische Gedanken oder Gefühle abschrecken, tjanun. Hat nicht gepasst. Aber das eingeschränkte „echte“ Umfeld? Hui. Wenn die weg sind… naja. Der Aufwand, da draußen überhaupt so nah an jemanden ranzukommen, dass man ihm mal was intimeres als die Lieblingsfarbe verrät ist einfach so unfassbar viel größer.

Und das Blöde ist doch: Genau deshalb entwickeln sich online so viele und so gute Freundschaften.

Weil ich nach zwei Wochen Dinge weiß, die ich bei Kontakten von „draußen“ nach zwei Jahren das erste Mal vage und durch die Blume erfahre.

Weil man sich zum Teil nach zwei Wochen vertraut, und dieses Vertrauen rechtfertigt. Und weil sowas eben auch sehr wichtig für eine Freundschaft sein kann. Nochmal: Vertrauensvorschuss und so.

Ich weiß gar nicht, wie viele (sehr viele) Leute ich inzwischen „im echten Leben“ kennengelernt habe, die ich vorher „nur“ über diverse Online-Netzwerke kannte. Aber die Fälle, wo diese Menschen wirklich großartig anders waren, als meine Erwartung an sie, die kann ich an einer Hand abzählen.

Das große Missverständnis

„Die wertvollen Momente, an die wir uns später erinnern. Die Augenblicke, auf die es ankommt, finden nun mal statt, wenn Menschen sich begegnen. Das sind die Dinge von Bestand.“

Ja, klar. „Augenblicke, wenn Menschen sich begegnen“.

Aber man sollte sich einfach mal davon lösen, den Begriff „Begegnen“ immer nur physisch zu denken.

Ich kann Menschen begegnen, weil ich mit ihnen chatte, mit ihnen telefoniere, weil wir uns treffen, ob nun in einer Kneipe, beim Fußball oder in einem Chatroom. Begegnen ist doch eigentlich nichts weiter, als Gefühle austauschen. Wie auch immer das dann konkret abläuft.

Keinen Monat her hatte ein Twitter-Freund seinen fünfzigsten Geburtstag. Und eine gemeinsame Freundin hatte eine Idee, die am Ende ziemlich vielen Menschen nicht nur verdammt viel Spaß gemacht hatte, sondern auch dazu führte dass die Deutsche Krebshilfe sich über eine ganze Reihe von Privatspenden freuen konnte.

Und ja, ich behaupte einfach mal, dass das für viele der Beteiligten ein „Augenblick auf den es ankommt“ war. Online.

Ohne sich in die Augen zu sehen. Ohne dass sich alle persönlich kennen. Einfach, weil es was gemeinsames war. Was emotionales.

Nebenan spült es gerade den DancingMan durch das Internet. Auch so ein „Augenblick auf den es ankommt„, den es ohne all das hier gar nicht gegeben hätte.

Das große Missverständnis ist für mich ein ganz anderes:

Die Annahme, dass es keine Überschneidungen gibt.

Dass Online und Offline getrennt voneinander existieren und die beiden Ebenen nichts miteinander zu tun haben.

Dass sich alle immer und überall verstellen, solang sie es können.

Dass sie das nicht können, wenn sie einem Gegenüber sitzen.

Und dass deshalb „sich gegenüber sitzen“ wahrhaftiger wäre.

„Man sagt ja, man soll sich einfach nur vorstellen, einem läuft die Liebe seines Lebens über den Weg, aber man nimmt sich nicht wahr, weil man mit konzentriertem Blick auf sein Smartphone schaut. Kein Bild symbolisiert die Gelegenheiten, die wir verpassen, besser.“

Stimmt. Hätte ich stattdessen mit konzentriertem Blick auf einen Roman von Dostojewski geschaut, wäre das natürlich viel besser.

Es gibt wirklich mehr als genug Beispiele. Genug Menschen denen die Liebe ihres Lebens online über den Weg lief. Bei Twitterfacebooksonstwo.

Man stelle sich vor, einem läuft im Internet die Liebe seines Lebens über den Weg, und man läuft an ihr vorbei, weil es ja „nur online“ war.

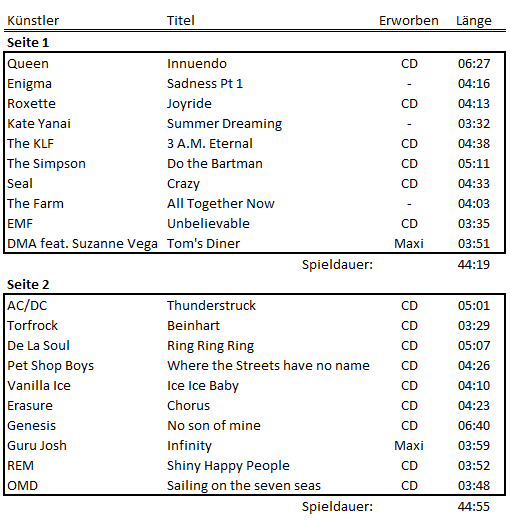

Im Nachhinein gerne redigieren würde ich eigentlich nur Vanilla Ice und Enigma, hätte schlimmer kommen können. Aber gerade Ice Ice Baby fühlte sich damals noch irgendwie cool an. Tjanun.

Im Nachhinein gerne redigieren würde ich eigentlich nur Vanilla Ice und Enigma, hätte schlimmer kommen können. Aber gerade Ice Ice Baby fühlte sich damals noch irgendwie cool an. Tjanun.